新卒で生活支援員を希望されてる皆さんへ、

東京空色へようこそ!

ご来訪いただきありがとうございます。

本エントリでは、支援員って何する仕事なの?東京空色ってどんな会社?キャリアアップは?などの疑問に正直にお答えしていきます!

目次

生活支援員って何する仕事なの?

生活支援員のお仕事

まずは、生活支援員って何する仕事なの?からご紹介。

生活支援員のお仕事は、障がいをお持ちの方々の生活面全般の支援を行います。生活なので、それこそ、起床から就寝までの全てが対象で、例えば、食事提供、入浴支援、通院支援のほか、お話を聴く、相談にのるなどなど。日常生活に必要な支援です。 障がいをお持ちの方々の生活を支え、自立に向けた支援をすること、社会資源を活用しながら、伴走する形で長期的に関わっていけるのは、大きなやりがいを感じられます。

その中で、利用者様の笑顔やちょっとした変化や成長に触れられるのは何よりの喜びであり貢献感を感じられると思います。

知的障がい・精神障がいってどんな人たち?

生活支援員のお仕事をしるためにもどういう方々を支援するのか?を理解することが大事。 東京空色では、主に知的障がい、精神障がいをお持ちの方々を支援してます。

例えば、知的障がいについて、分かりやすく言うと、知的レベルが小学生前後の方々です。医学的にはIQ70未満(DSM-5:精神疾患の分類と診断の手引きより)という基準があったりしますが、一般的な年齢にあてはめると3歳くらいから12歳くらいまで。つまり、幼稚園にあがるくらいから小学校卒業くらいのレベル感です。 知的機能に制約があるため、日々の生活にも制約を受けてしまう。例えば、抽象的なことを理解することが難しかったり、見通しを立てて行動するのが難しかったり、習慣づくりが難しかったり、、、さまざまです。だからこそ、支援が必要になります。

生活支援員のお仕事は、そうした障がいをお持ちの方々が苦手なことだったり、難しかったりすることをサポートすることです。

抽象的なことを理解することが難しい場合は、絵に描いたり具体的なツールでコミュニケーションをとったり、運転できないので通院で連れて行ってあげたり、入浴するときに背中に手が届かないので洗って流してあげたり、食事後の歯磨きがうまくできないので手伝ってあげたり、、、 イメージ的には、小学生のお子さんをおもちのお父さんやお母さんがご自宅でしてあげることがそのまま支援と捉えていただいて大丈夫です。ご飯つくってあげたり、お風呂入れてあげたり、掃除、洗濯、学校から帰ってきたらその日のことを聞いてあげたり、、、

なので、特別な資格やスキルは実はそれほど必要なくて。それよりも、お父さんやお母さんが自分の子供にしてあげるような愛情だったりサポートだったりが大事なんです。未経験でもできる、初めてでもできるのはそういう理由からです。

生活支援員のやりがいってどんなのがあるの?

そんな生活支援員のお仕事のやりがいは、、、月並みかもしれませんが、

「ありがとう」と言ってもらえること!

コレ。

利用者様の役に立てたと実感できること。 できることが増えたりしたときに利用者様と一緒に成長を喜べるのが大きなやりがいです。

利用者様の笑顔は本当に純粋で。だからこそ、支援を通じて支援者の心が満たされる、そんなお仕事なんです。激しくオススメです。

生活支援員の一日のおおまかな流れって?

そんな生活支援ですが、具体的に、どんな1日なのか、ご紹介します。 テーマは、障がいを持ちながらも自分らしく生活できるよう支援し、応援すること、です。

業務内容としては、食事のご提供/入浴介助/余暇活動支援/服薬管理/金銭管理/病院同行/買物同行/通所先紹介/行政対応/保護者様対応等があります。

ちなみに、当社は日勤のみのお仕事であり、1日のおおまかな流れは以下の通りです。

9:00~ 朝礼、見守り支援、

10:00~買物同行、病院同行、服薬管理、金銭管理、記録管理

12:00~ 昼食、服薬支援、昼休憩

13:00~ 見守り支援

14:00~入浴支援

17:00~ 夕食支援

18:00 退勤

繰り返しになりますが、生活支援員のお仕事は、知的機能に制約があるため、日々の生活にも制約を受けてしまう、苦手なことだったり、難しかったりすることをサポートすることです。 抽象的なことを理解することが難しい場合は、絵に描いたり具体的なツールでコミュニケーションをとったり、運転できないので通院で連れて行ってあげたり、入浴するときに背中に手が届かないので洗って流してあげたり、食事後の歯磨きがうまくできないので手伝ってあげたり、、、

特別な資格やスキルというより、愛情だったり、寄り添うサポートだったりが大事だったりします。

新卒で障害福祉の仕事を選ぶ意味や意義

新卒で障害福祉の仕事を選ぶ意味や意義について、少しお伝えさせてください。

障害福祉のお仕事、生活支援員という職種は、そもそも社会的な意義がありますし、そのお大きな意義や大義の中で日々やりがいを感じながら仕事ができるのがメリットです。新卒からそうした社会に貢献できる仕事を選ぶこと、視点として社会全体を見る視点を養えるのは今後のキャリアを考えた上でも大きな意味があると思います。

以下、新卒から障害福祉を選ぶ意味や意義について、いくつかまとめてみます。

1.社会的意義ややりがいを感じられる

障がいのある方の生活を支え、自立に向けた支援をすること、社会資源を活用しながら、伴走する形で長期的に関わっていけるのは、大きなやりがいを感じられると思います。その中で、利用者様の笑顔やちょっとした変化や成長に触れられるのは何よりの喜びであり貢献感を感じられるでしょう。

2.多様な価値観や違いに触れることが自身の成長に繋がる

障がいの特性は本当にさまざまです。同じ疾患名だとしても、その現れ方は十人十色とも言っていいほど多様で、なんなら自分の常識が通用しないケースに直面することもあると思います。大事なのは「違いの振れ幅」であり、新卒というキャリアの初期段階でたくさんの「自分と違うこと」を経験することが、自身の長期的キャリアの可能性や幅の広さや深さに繋がっていくのだと思うのです。違いは時に不安や怖さを生むものですが、むしろその違いに積極的に触れていくこと、違いをむしろ受け止めていくことで磨かれていくものがあるはずです。

3. 専門性の獲得とキャリアアップがイコールである

障害福祉の仕事は、経験を通じてより質の高い支援が提供できるようになり専門性が身についていくだけでなく、さまざまな資格制度が用意されているため、資格の取得を通じて、実務と連動する形で専門知識を積み上げていくことができます。

例えば、実務経験を積み、初任者研修資格や社会福祉主事任用資格を取得し、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者などの資格を取得していくことは、キャリアステップとして分かりやすい環境整備だと思います。20代で責任者や管理職に就くことも可能で、早期にキャリアを築きたい人にも向いてます。

4. 安定した雇用と成長性のある市場である

少子高齢化の中で、どの業種業界を見ても市場全体が拡大成長してることが少ない中で、障害福祉業界は拡大基調であり、この傾向は今後もしばらく続くと見込まれてます。これはかなりレア。そんな中で、成長産業で新卒でのスタートを切るというのは長期的なキャリア形成において追い風になるってことであり、それは安定した雇用だけでなく、キャリアステップ先としてのポスト数=キャリアアップチャンスが多い、ということにつながると思います。そもそも、障害福祉業界は、慢性的な人手不足のため、自分次第ではありますが、やはりキャリアアップのチャンスは多いと思います。

ということで、

新卒で生活支援員を選ぶ意義について考えてみました。

改めて、障害福祉のお仕事自体には社会的な意義がありますし、そのお大きな意義の中で日々やりがいを感じながら仕事ができる。新卒からそうした社会に貢献できる仕事を選ぶこと、視点として社会全体を見る視点を養えるのは今後のキャリアを考えた上でも大きな意味があると思います。

東京空色ってどんな会社?

どれくらい施設があるの?

ココからは、東京空色ってどんな会社なのか?ご紹介していきます。 東京空色では2025年4月時点で、6つの短期入所と2つのグループホームを運営してます。  ▲茨城県つくば市内を中心に、生活支援事業として8か所。短期入所の花風園、松風園、梅風園、空色の庭、高風園、梅風園新館、グループホームの空色の家、並木の家です。 その他、グループ会社として、就労支援3事業所、生活介護2事業所、相談支援1事業所を運営してます。

▲茨城県つくば市内を中心に、生活支援事業として8か所。短期入所の花風園、松風園、梅風園、空色の庭、高風園、梅風園新館、グループホームの空色の家、並木の家です。 その他、グループ会社として、就労支援3事業所、生活介護2事業所、相談支援1事業所を運営してます。  ▲日中活動として、就労事業所3か所、生活介護事業所2か所を展開。相談支援も行ってます。 就労事業所のHPはコチラ↓からチェック!画像をタップするとリンク先に飛びます。

▲日中活動として、就労事業所3か所、生活介護事業所2か所を展開。相談支援も行ってます。 就労事業所のHPはコチラ↓からチェック!画像をタップするとリンク先に飛びます。  生活介護事業所のHPはコチラ↓からチェック!

生活介護事業所のHPはコチラ↓からチェック!

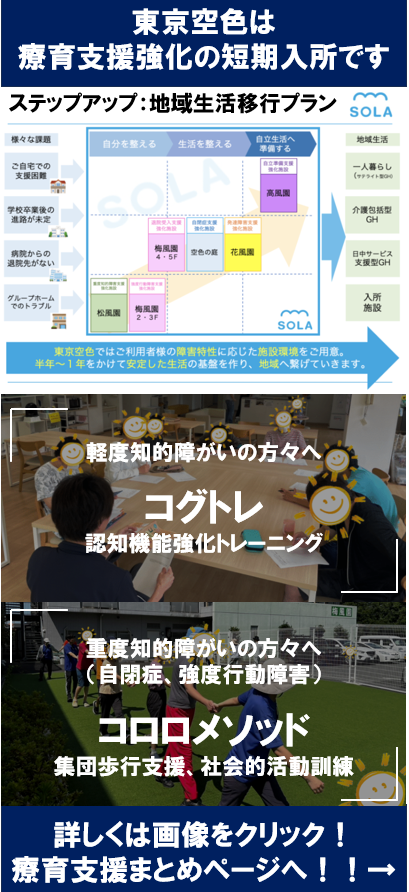

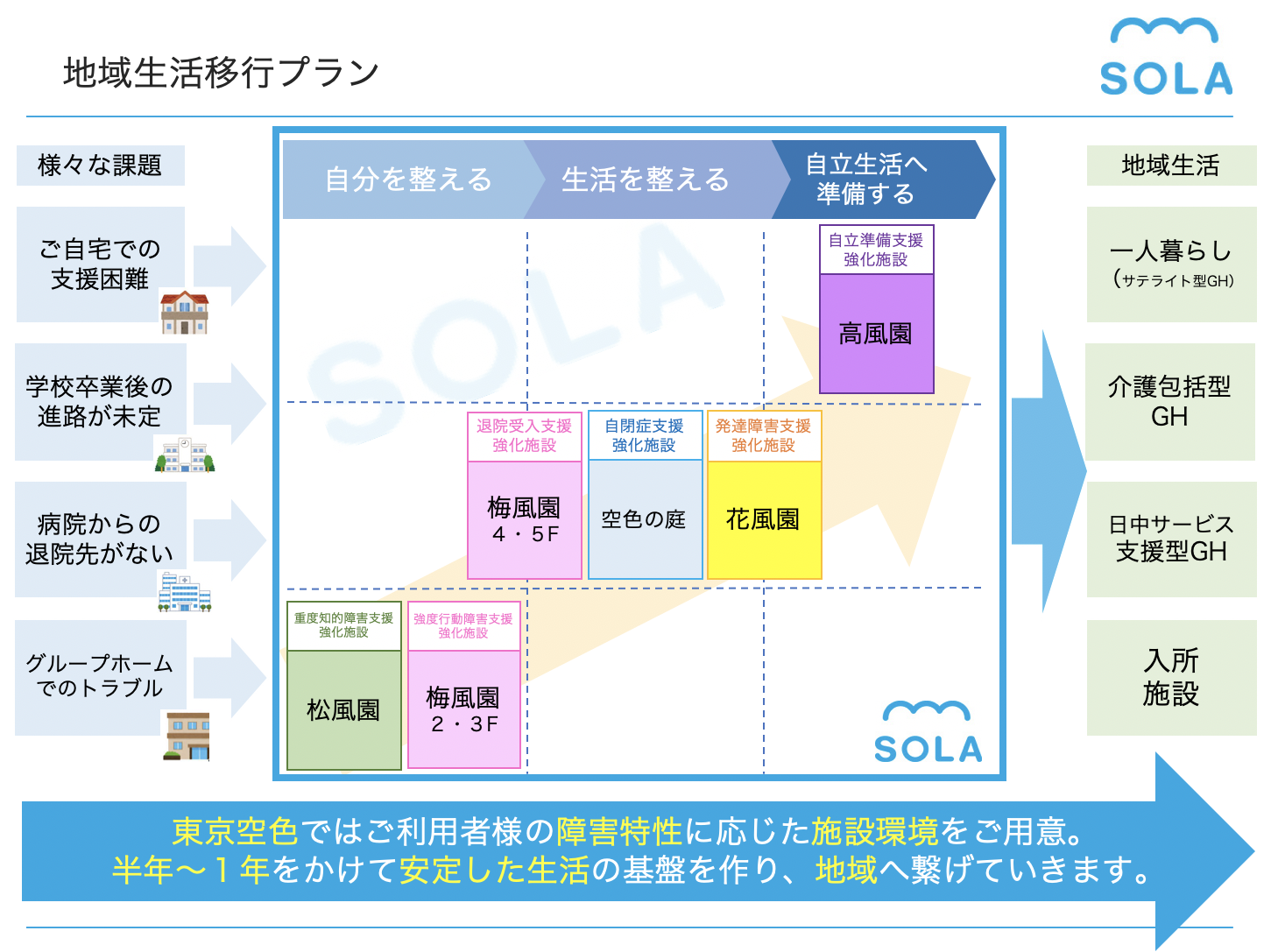

私たちがご提供している価値=社会につなげること

短期入所はあくまで一時的なお預かりの場所。ここを通過点として、お一人おひとりの状況に合わせながら地域生活への移行を支援しています。当社では、コレを「ステップアップ©︎」として施設ごとにテーマを設定し、組み合わせ、つなぎ合わせて行ってます。  ポイントは2つ。

ポイントは2つ。

1.利用者様の特性やレベルに合わせた支援環境をつくること。

2.練習をしながら、着実に自立生活へ向けてステップアップできる環境をつくること。

利用者様によってホントに障がい特性やレベルはさまざまです。重度の方には重度障がいならではの課題がありますし、軽度の方にも軽度ならではの課題があります。

そうした中でやっぱり重要なのは、障がい程度や特性に合わせた支援を行うこと。さらにそれをチームで表現しようとしたときには、同じような利用者様に入所いただき、それに対して専門性を高めた支援を展開するのが一番です。

そうした理由から、当社では施設ごとにテーマを設定し、同じような課題感に対して専門性を高めた支援を展開、その結果として、利用者様の特性やレベルに合わせた支援環境ができているのです。

また、そうした重度から軽度まで、レベルに合わせて専門性を高めた施設を繋いで運用すると、ステップアップ環境ができてきます。ご本人の希望ややる気があれば地域生活へ移行するための練習ができる。コレはこれでとても重要な環境支援だと考えてます。

療育支援を強化しています

療育と言うと児童向けという認識が強いと思いますが、東京空色としては、大人向けの、それこそ、成人された障がい者の方々にこそ療育が必要だと考えてます。

短期入所という性質上、既存の普通の単に福祉やってます的なサービス事業者で受け止めきれない障がいをお持ちの方々や親御さんからのご相談が非常に多いです。そうした相談をお受けし、背景を伺うたびに感じるのは、成人された障がい者の方々にこそ専門性を高めた療育支援が必要だということ。療育そのものが、社会につなげていく営みそのものでもあり、サービス提供側の責務でもあると考えてます。

療育自体は、幅広い概念でもあり、技術的なところで言うと、感覚統合療法やABA、SSTなどさまざまなアプローチがありますが、当社として取り組んでいるのは、

- コロロメソッド

- コグトレ

この2つです。今後、ABAやSST等のメソッドも採り入れていきます。 →療育支援の詳細はコチラで確認されてください。

どんな人が働いてるの?

つづけて、東京空色で働く生活支援員さんてどんな人がいるのか?リアル社員さんに話を聞きました。忖度無し!ぶっちゃけトークです。 ※写真をタップすると、リンク先の記事に飛びます。

生活支援員、施設長:長島さん 入社年月日:2018年9月 生活支援員のやりがい「様々な障がいをお持ちの方の特性把握が大変ですが、そこを理解し、対応し、ご利用者様の笑顔や成長が見れた時に幸せな気持ちになります。ご利用者様の人数分のやりがいがあります。また、直接支援だけではなく、間接的な支援のお仕事もたくさんありますので、やりがいがあります。」

生活支援員、施設長:長島さん 入社年月日:2018年9月 生活支援員のやりがい「様々な障がいをお持ちの方の特性把握が大変ですが、そこを理解し、対応し、ご利用者様の笑顔や成長が見れた時に幸せな気持ちになります。ご利用者様の人数分のやりがいがあります。また、直接支援だけではなく、間接的な支援のお仕事もたくさんありますので、やりがいがあります。」  生活支援員、施設長:岩下さん 入社年月日:2020年3月 生活支援員のやりがい「大変なところは、利用者様の支援において数字で結果がでたりすぐに結果が出るものばかりではないため成果を実感しずらく今やっていることが正しいのか間違っているのかなかなか判断できないことです。やりがいを感じているところは、少しずつでも利用者様の成長を感じられるところです。自分が教えた事などで今までできなかったことがほんの少しでもできるようになった姿を見るとやりがいを感じます。」

生活支援員、施設長:岩下さん 入社年月日:2020年3月 生活支援員のやりがい「大変なところは、利用者様の支援において数字で結果がでたりすぐに結果が出るものばかりではないため成果を実感しずらく今やっていることが正しいのか間違っているのかなかなか判断できないことです。やりがいを感じているところは、少しずつでも利用者様の成長を感じられるところです。自分が教えた事などで今までできなかったことがほんの少しでもできるようになった姿を見るとやりがいを感じます。」 生活支援員、サービス管理責任者、所長:佐藤さん 入社年月日:2021年1月 生活支援員のやりがい「支援というのは中々成果が出るものではなく、これをやっていれば正解、という世界でもないので仕事をしている上で大変な事・辛いことは山ほどあります。でもたった一言の『ありがとう』や利用者様の笑顔で報われる…そんなところも支援現場でしか味わえないと思います。月並みですが、感謝されること、笑顔を沢山見れることがこの仕事のやりがいです。」

生活支援員、サービス管理責任者、所長:佐藤さん 入社年月日:2021年1月 生活支援員のやりがい「支援というのは中々成果が出るものではなく、これをやっていれば正解、という世界でもないので仕事をしている上で大変な事・辛いことは山ほどあります。でもたった一言の『ありがとう』や利用者様の笑顔で報われる…そんなところも支援現場でしか味わえないと思います。月並みですが、感謝されること、笑顔を沢山見れることがこの仕事のやりがいです。」 生活支援員、看護師:佐治さん 入社年月日:2022年1月 生活支援員のやりがい「大変なところは、時間で物事は進まないため、現場とデスクワークのバランスが取りづらいことですね。やりがいは、障がいのある方々を実際に見て、接して、ケアすることができるのは、語弊を恐れず言えば、興味探求が尽きないところですね。奥深くてとてもやりがいにつながってます。」

生活支援員、看護師:佐治さん 入社年月日:2022年1月 生活支援員のやりがい「大変なところは、時間で物事は進まないため、現場とデスクワークのバランスが取りづらいことですね。やりがいは、障がいのある方々を実際に見て、接して、ケアすることができるのは、語弊を恐れず言えば、興味探求が尽きないところですね。奥深くてとてもやりがいにつながってます。」当社の新卒の皆さんのインタビューもご紹介!!!

つくば市の生活支援員のお仕事:生活支援員の山口さんの場合

新卒で生活支援として入社したあとのキャリアアップは?

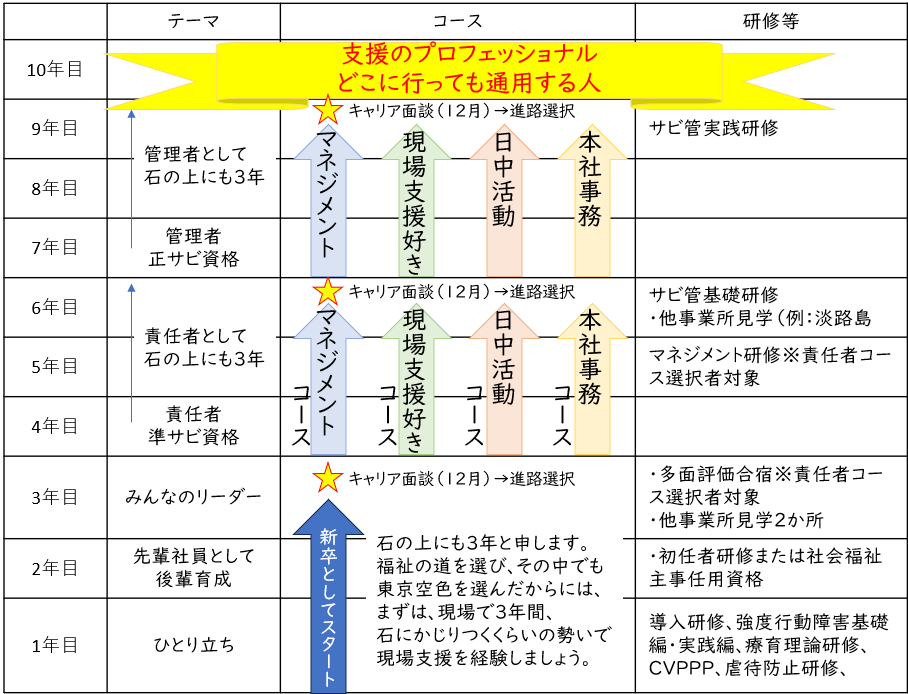

長期的なキャリアアップは以下の通り。  当社でご用意できる長期キャリア形成、その一つの節目、ゴールは、

当社でご用意できる長期キャリア形成、その一つの節目、ゴールは、

10年で支援のプロフェッショナルになる(どこに行っても通用する人になる)

です。 基本ラインは、新卒として入社してから知識・技術を学び、マネジメントコースへ。チームマネジメントから施設管理マネジメントへキャリアアップ。そこに、サービス管理責任者資格がくっついてくる形です。 福祉業界で長期的なキャリア形成を考えた時、チームマネジメントができること、サービス管理責任者資格を持っておくこと、は超重要課題でして、、この2つがあれば当社だけでなくどこに行っても通用します。間違いない!

もちろん、マネジメントコースは基本に置きつつも、実際にお仕事を始めてみて初めて分かる自分の適性みたいなのもあるかと思います。そこで、当社では、3年に一度キャリア面談を実施し、「コース選択」ができるように環境整備。3年ごとの節目でマネジメントコース以外にも、現場大好きコースや日中活動コース、本社事務管理コースを選べます!

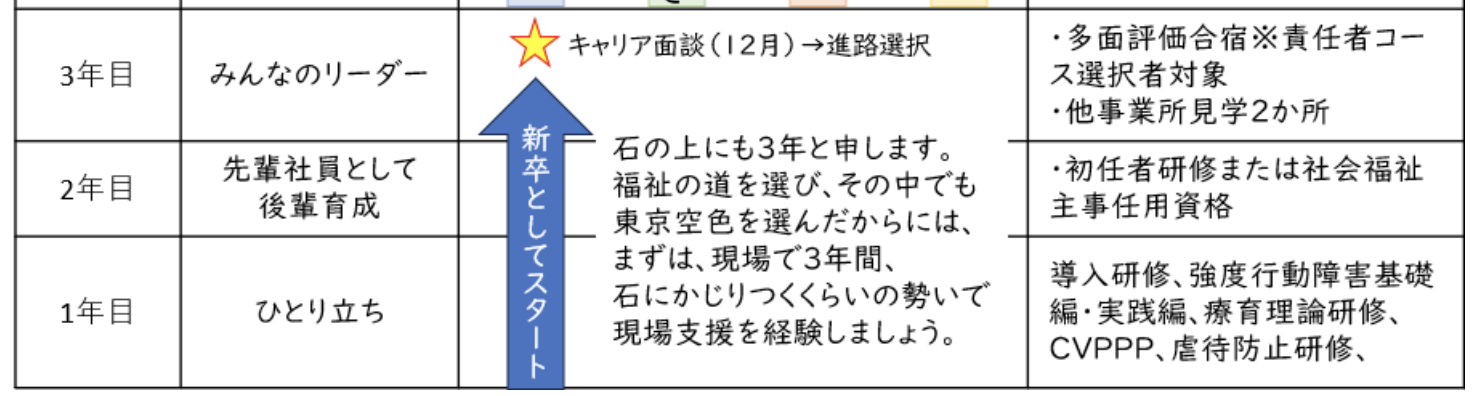

石の上にも3年と申します。東京空色では、3年を一つの区切りとして、選択できるキャリア形成をご用意してます。 今回は特に、最初の3年をピックアップ。

1年目:テーマは「ひとり立ち」。導入研修からスタートして、現場経験を積みながら、先輩社員に教えてもらいながら、まずは現場支援や業務を一通り理解し、一人でもできるようになりましょう。 その他、研修として、強度行動障害研修やCVPPP、療育理論研修、虐待防止研修、月1回の全体会での研修を通じて支援員としてのベーシックな知識・スキルを修得していただきます。

2年目:テーマは「先輩社員として後輩育成」。次の新卒が後輩として入社していきますので、そのメンター担当になっていただきます。後輩は1年前の自分の姿そのもの。自分の経験と照らし合わせながら、後輩の質問や疑問に答え、時に悩み相談にも耳を傾けてください。その中で、人を育てることの意義や難しさを経験していただきたいと考えてます。 その他、研修として、初任者研修または社会福祉主事任用資格を受講いただきます。コレは外部研修ですので、他社の方からも刺激をもらいながら自分の資格として(履歴書に書ける資格として)取得いただきます。

3年目:テーマは「みんなのリーダー」。日勤帯の社員やパートさんたちに業務指示を出したり、その日の業務を監督する役割を担っていただきます。もちろん、管理者や責任者もおりますので、一人で全部できなくても大丈夫。少しずつ、チームマネジメントってどういうこと?というのを学んでいただきたいと考えてます。 その他、研修として、他の事業所見学をおこないます。例えば、石川の佛子園や茨城のなめがたファーマーズビレッジなどです。さらに、キャリア面談を通じてマネジメントコース選択された場合は、年度末ごろに多面評価研修(合宿)を受講いただき、自分のチームマネジメントについてフィードバックをもらいます。その後の責任者としてのマネジメントにおいても、長期的キャリアにおいてもこの合宿を通じた学や気づきは皆さんの財産になること間違いありません。

その他、当社で実施している研修や委員会等はコチラでまとめてますので是非チェックされてください→東京空色で実施している研修や委員会のまとめはコチラで詳しく!!

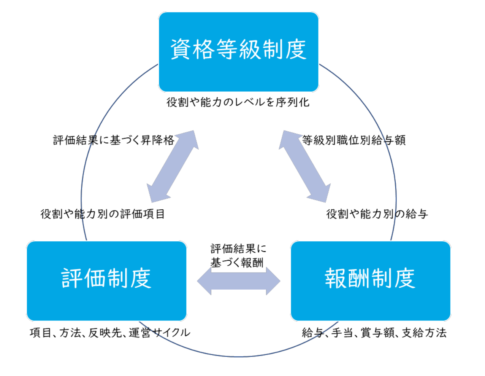

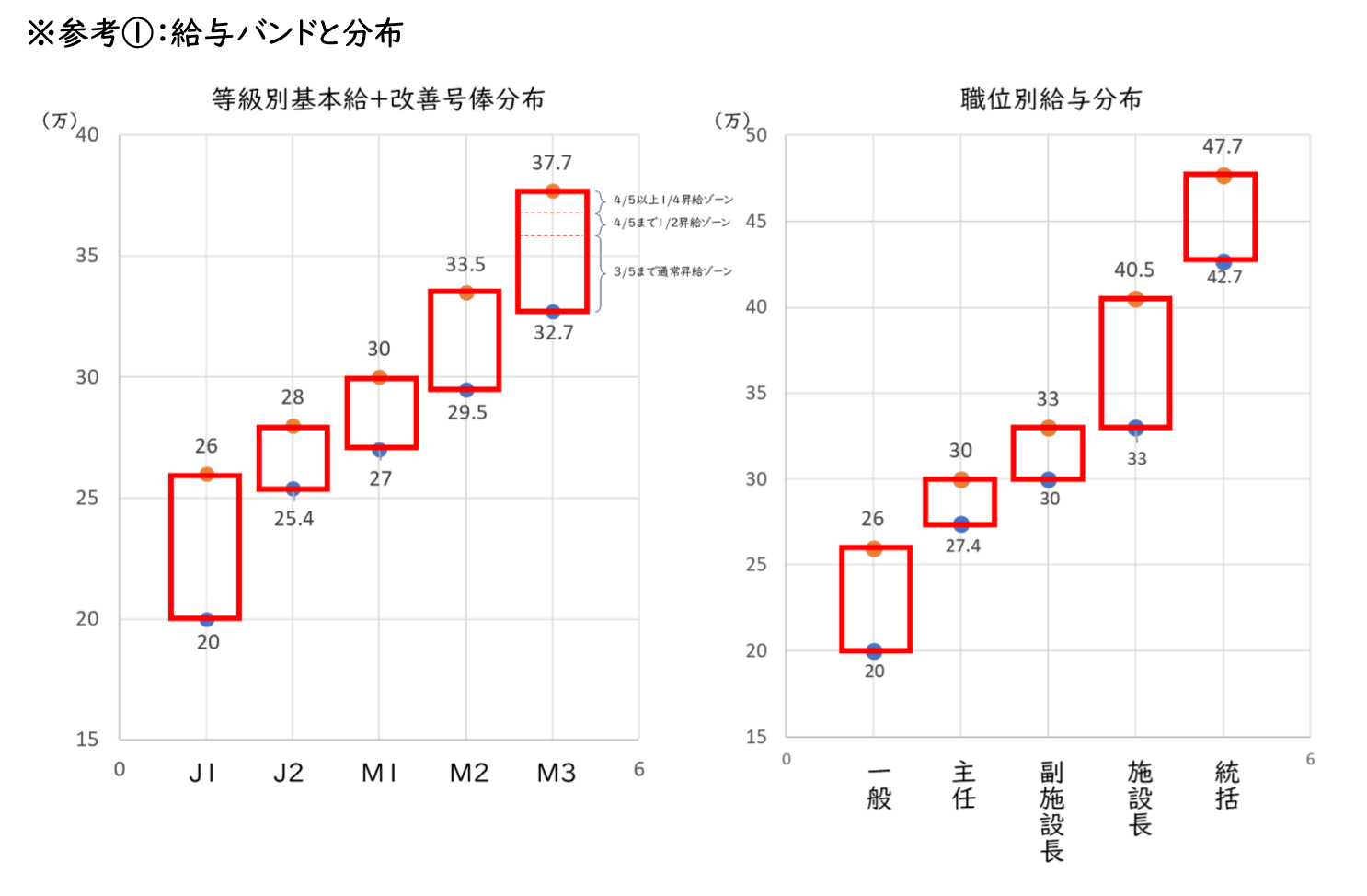

新卒で入社した後のキャリアパス、評価、給与は?

新卒で生活支援員を希望されてらっしゃる皆さんへ、東京空色では、かなり真っ当な人事制度を運用しています。 詳細はコチラで!

キャリアパスはコチラ! お給料はコチラ!

お給料はコチラ!  詳細はコチラでしっかりチェック!

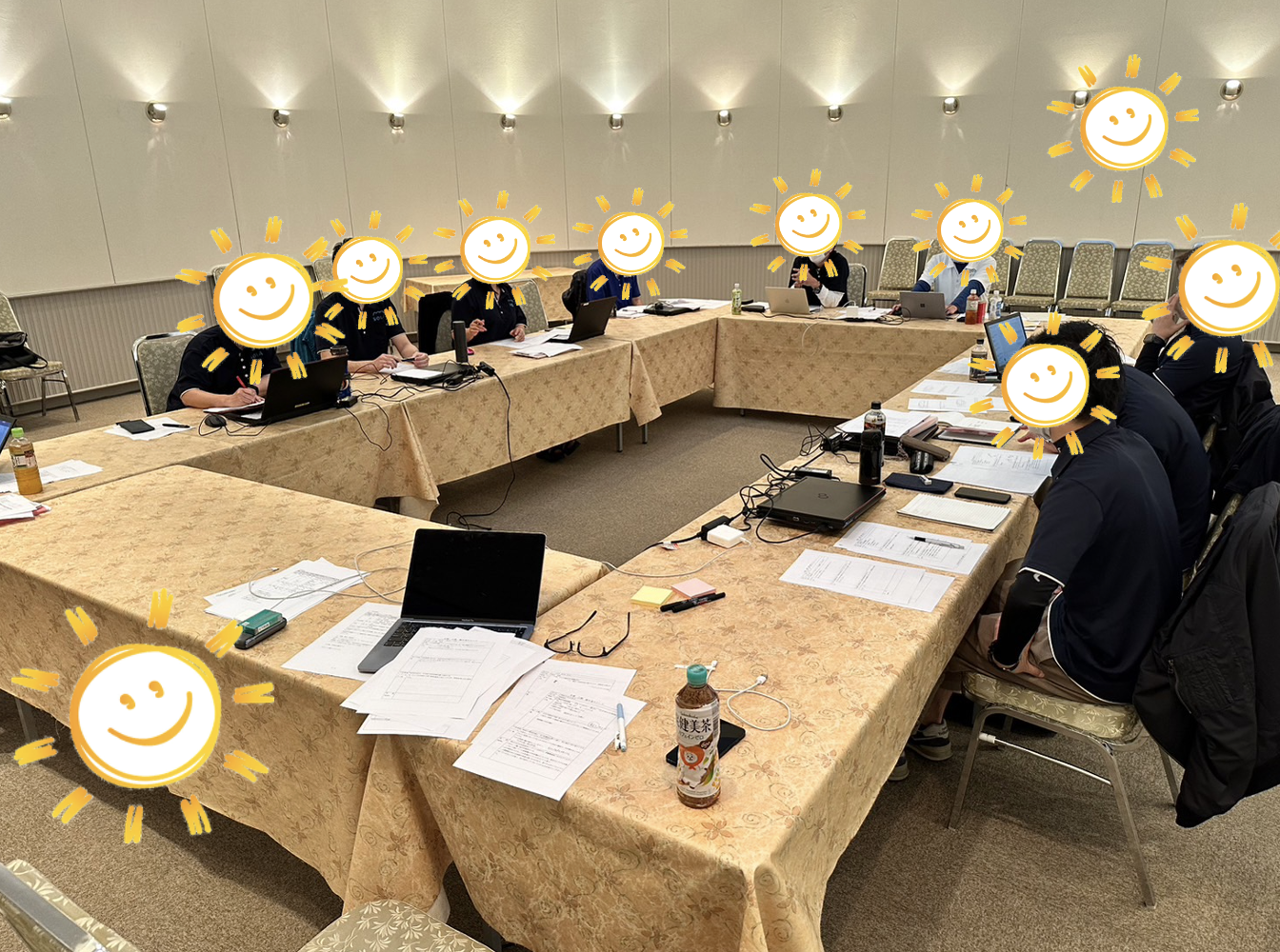

実際の考課会議や考課者研修の様子はコチラで!

詳細はコチラでしっかりチェック!

実際の考課会議や考課者研修の様子はコチラで!

1人ひとりの評価を管理者みんなで話し合って考えていく。1人の管理者の恣意性に流されず、様々な視点を入れながら評価していくので、公正な評価につながります。結果的に、評価への納得性が高まるのではと考えております。

社内の雰囲気は?

東京空色の社内の雰囲気は、一言で言うと

和気藹々 色々なことにチャレンジできる環境

です。

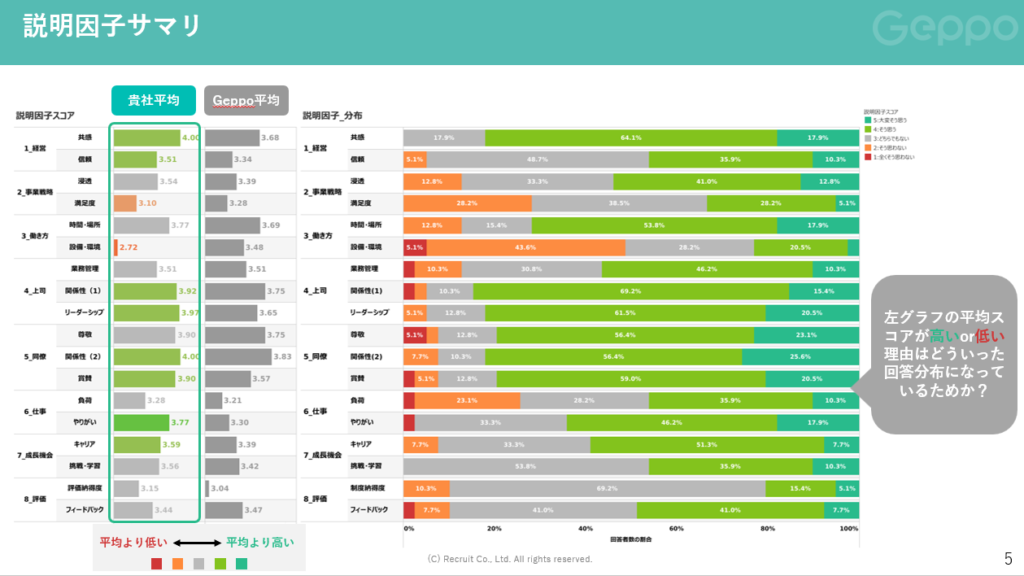

エビデンスの一つとして、3ヶ月に1回実施している組織サーベイ(GEPOO)の結果をご紹介。

ストレスチェック!GEPPOを使って個人や組織の状態を可視化する!?恥ずかしいけど結果を公開しちゃいます

ストレスチェック!GEPPOを使って個人や組織の状態を可視化する!?恥ずかしいけど結果を公開しちゃいます

点数が高いところで言うと、

- 経営への共感や信頼性

- 上司との関係性、上司のリーダーシップ

- 同僚との関係性、賞賛

- 仕事のやりがい

と言ったところで、和気藹々とかいろんなことにチャレンジできるのも、上司や同僚との関係性が良いからこそ、だと思います。会社としても、上司同僚との人間関係は重要課題だと認識してますし、コミュニケーションを円滑にできるよう会社としてもいろんな仕組みを取り入れてます。

特に大事にしてるのは当社の行動指針

正しく、仲良く、楽しく。

というもので、これをみんなで共有し仕事にも表現していこうと常日頃から話をしてます。

「正しく」とは、挨拶ができること、何かしてもらったら「ありがとうございます」と言えること、人の陰口や悪口を言わないこと、などなど。。人としての基本事項です。まずは、一人一人が正しくある事が重要で、そうすれば仲良く働けるようになる。仲良く働けると仕事が楽しくなる、ということで、この行動指針、一番言いたいのは実は「順番が大事だよ」ということだったりします。

順番を間違えることが結構多いと思っていて、いきなり仲良く働こうよ、とか。楽しく働こうよ、とか。でも、挨拶もしない人がチーム内にいたらどうでしょうか?何かしてあげても「ありがとう」の一言もない人と仲良くできるでしょうか?何かと陰口、悪口をいう人と楽しく働けるでしょうか?いずれも答えはノーです。その前にやることがある、まずは一人ひとりの正しい立ち振る舞いがあってこそ、チーム連携ができるようになると考えてます。

一方で、 点数が低いところで言うと、、

- 事業戦略の満足度

- 働き方の設備・環境

と言ったところで、、コレは経営の課題として磨き続けていきたいと考えてます。

その他、当社の雰囲気についてはぜひ、先輩社員インタビューをご覧ください→先輩社員インタビューはコチラ!当社の雰囲気を忖度なくお答えいただいてます!

その他、東京空色では会議を通じて利用者様の情報を共有する他、研修を通じて自分のスキルアップにもつなげていきます。

看護師を中心メンバーとして感染症対策委員会を組織しています。感染症対策マニュアルをもとに、各施設、事業所での感染対策状況を確認し、必要に応じて改善をしていきます。その他、スタンダードプリコーション(標準予防策)研修など、職員の啓蒙活動も行います。

看護師を中心メンバーとして感染症対策委員会を組織しています。感染症対策マニュアルをもとに、各施設、事業所での感染対策状況を確認し、必要に応じて改善をしていきます。その他、スタンダードプリコーション(標準予防策)研修など、職員の啓蒙活動も行います。  虐待防止の指針、身体拘束等適正化のための指針をもとに、虐待防止や身体拘束適正化状況の確認と対策を講じていきます。また、職員への虐待防止の研修を実施するなど、啓蒙活動も行っていきます。

虐待防止の指針、身体拘束等適正化のための指針をもとに、虐待防止や身体拘束適正化状況の確認と対策を講じていきます。また、職員への虐待防止の研修を実施するなど、啓蒙活動も行っていきます。  当社で力を入れている療育支援の理論を学びます。脳の発達過程から紐解き現場支援における実践方法まで、一貫性と具体的な方法論を学びます。

当社で力を入れている療育支援の理論を学びます。脳の発達過程から紐解き現場支援における実践方法まで、一貫性と具体的な方法論を学びます。  支援をより良くするためのPDCAやICF、氷山モデルなどのベーシックな理論のほか、自閉症の特性を学び行動チェック、特性チェック、環境チェック、ストレングスアプローチなども学びます。

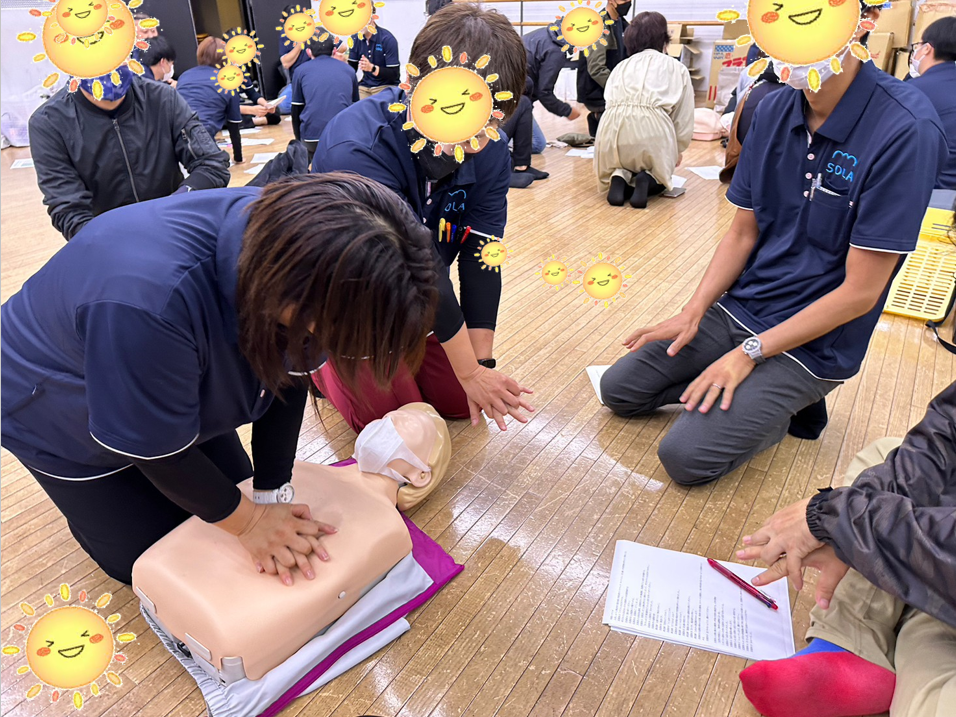

支援をより良くするためのPDCAやICF、氷山モデルなどのベーシックな理論のほか、自閉症の特性を学び行動チェック、特性チェック、環境チェック、ストレングスアプローチなども学びます。  支援員の安全確保、安心できる職場づくりの一環として取り組んでます。CVPPPは、当事者の人権を最大限に尊重するために、それこそ、いかに暴力を発生させないか、たとえ発生した場合でも、いかにケアを継続するかを大事にするプログラム。暴力とか抑制技術とかに注目するのではなく、暴力発生から鎮静までのプロセス全体を構造的に捉え、状況に応じて適切な対応をすることを大事にしています。

支援員の安全確保、安心できる職場づくりの一環として取り組んでます。CVPPPは、当事者の人権を最大限に尊重するために、それこそ、いかに暴力を発生させないか、たとえ発生した場合でも、いかにケアを継続するかを大事にするプログラム。暴力とか抑制技術とかに注目するのではなく、暴力発生から鎮静までのプロセス全体を構造的に捉え、状況に応じて適切な対応をすることを大事にしています。  感染症対策のベースとして標準予防策(スタンダード・プリコーション)がありますが、中でも、ガウンの着脱方法や汚物処理方法などの基本を定期的に研修方式で学びます。

感染症対策のベースとして標準予防策(スタンダード・プリコーション)がありますが、中でも、ガウンの着脱方法や汚物処理方法などの基本を定期的に研修方式で学びます。 ☆貢献活動等

◎SDGsや社会貢献活動も重要な取り組みです。

『日本に暮らす障がいをお持ちの方々を幸せにする。』を理念として掲げ取り組んでおりますが、SDGsの全世界の共通の目標・取り組み、考え方とリンクさせることで、より広い視野で、持続可能なサービスとしてお届けできるようにしていきたいと考えてます。

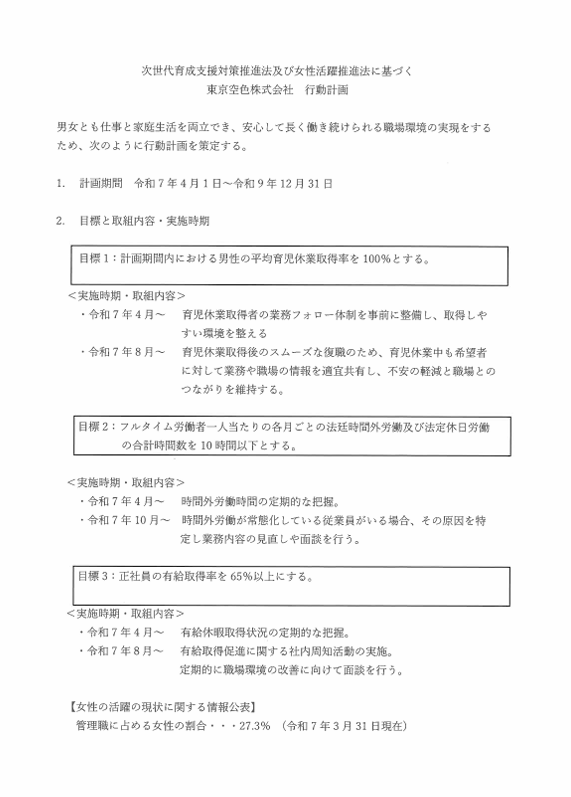

『日本に暮らす障がいをお持ちの方々を幸せにする。』を理念として掲げ取り組んでおりますが、SDGsの全世界の共通の目標・取り組み、考え方とリンクさせることで、より広い視野で、持続可能なサービスとしてお届けできるようにしていきたいと考えてます。 一般事業主行動計画も策定して行動を進めてます!

毎年の方針発表を通じて目線合わせを行ってます。

↑↑10期方針発表会を開催しました!みんなで食事!みんなで共有!新人さんの紹介!など充実した時間になりました(4月全体会)

↑↑10期方針発表会を開催しました!みんなで食事!みんなで共有!新人さんの紹介!など充実した時間になりました(4月全体会)

↑↑東京空色グループ第11期方針共有会を実施しました!激動の報酬改定年、みんなでせーので決起!!

いかがでしたでしょうか? 生活支援という社会的意義のあるお仕事のスタートは東京空色で!!遠隔地からの応募でも引っ越し手当があったりするので大丈夫!決して後悔はさせませぬ!! 皆さまとお会いできること、心より楽しみにしております!

募集要項

| 職種 |

生活支援員 |

| 雇用形態 |

正社員 |

| 募集内容 |

当社がご支援しているのは、知的障がい、精神障がいをお持ちの方々です。 知的機能に制約があるため、日々の生活にも制約を受けてしまいます。 例えば、抽象的なことを理解することが難しかったり、見通しを立てて行動するのが 難しかったり、習慣づくりが難しかったり、、、さまざまです。 だからこそ、ご支援が必要になります。 抽象的なことを理解することが難しい場合は、絵を描いたり具体的なツールで コミュニケーションをとったり、日常生活の支援としては病院への同行、 入浴するときには洗浄補助、食事後の歯磨きがうまくできないので口腔ケア補助など 個々に応じたご支援を行っています。 ご利用者様によっては自立に向けたご支援も行っております。 生活支援のお仕事は、ご利用者様の苦手なことだったり、難しかったりすることの 生活面全般のご支援となります。 日々の生活の中でご利用者正の笑顔や時に難しい対応もありますが、ご利用者様と 共に歩むお仕事です。 ☆チームワークでサポート! 職員同士で相談・連携しながら支援していきます。 ☆業務は、年齢の近い先輩がサポートにつきます!! あなたのスピードに合わせてサポートしますのでご安心ください! |

| 応募資格 |

専門学校卒、短大卒、高専卒、大卒、大学院卒 |

| 基本給 |

250,000円 |

| 諸手当 |

◆交通費規定内全額支給(車、バイク通勤可※駐車場無料) |

| 昇給 | 昇給年2回 ※業績及び人事考課による |

| 賞与 | 賞与年2回(7月、12月) ※業績及び人事考課による |

| 福利厚生 | ◆社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働災害補償保険(労災)) ◆制服貸与 ◆インフルエンザ予防接種補助 ◆メンタルヘルスチェック月1回 ◆食事補助(1日1食100円) ◆資格取得補助制度(社外研修・資格受講費用、宿泊費用等の補助) ◆社内研修 ◆慶弔見舞金 ◆退職金制度(401K) ◆転居費用補助(市外からの転居限定) ◆特別休暇(結婚、配偶者出産、子の結婚、忌引、転勤、罹災) |

| 勤務地 |

<短期入所> <グループホーム> |

| 勤務時間 | 9:00~18:00 実働8時間/1日 ※休憩時間60分 |

| 休日 |

♦休日月10日休み(シフト制) |

| 教育 | 教育新人研修、キャリアパス制度、資格取得支援制度 知識や資格がない方でも、働きながら資格取得を目指せます。 |

| 施設見学 | 随時受付いたします |

| 選考方法 | 面接 |

| 試用期間 | なし |

| 受付 | 東京空色株式会社 本社 茨城県つくば市東新井19-6 ASHITAE-Lab2階 TEL:029-896-8081 担当:採用担当者 |

| 応募方法 |

①Web応募<24時間受付中> 【マイナビ新卒も24時間受付中】 |