皆さんこんにちは。

東京空色へようこそ。

ご訪問ありがとうございます。

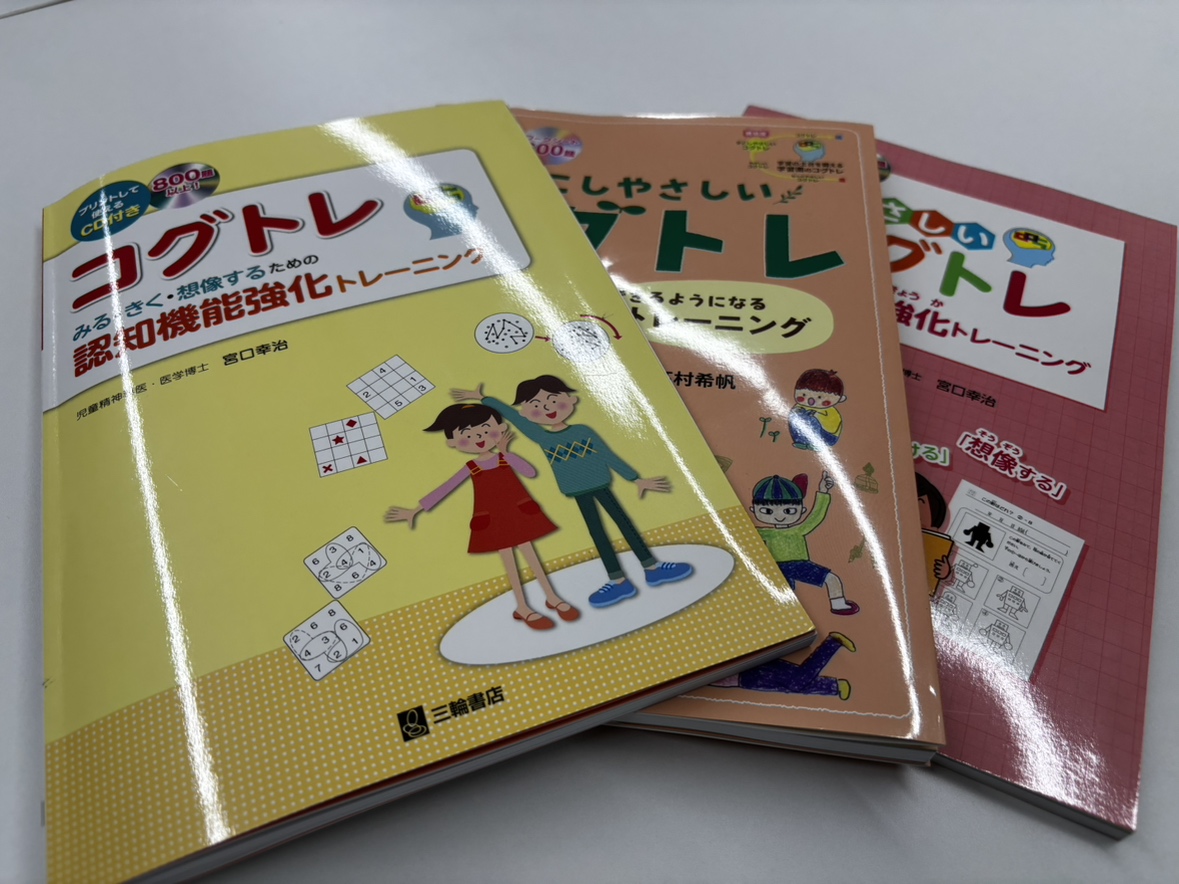

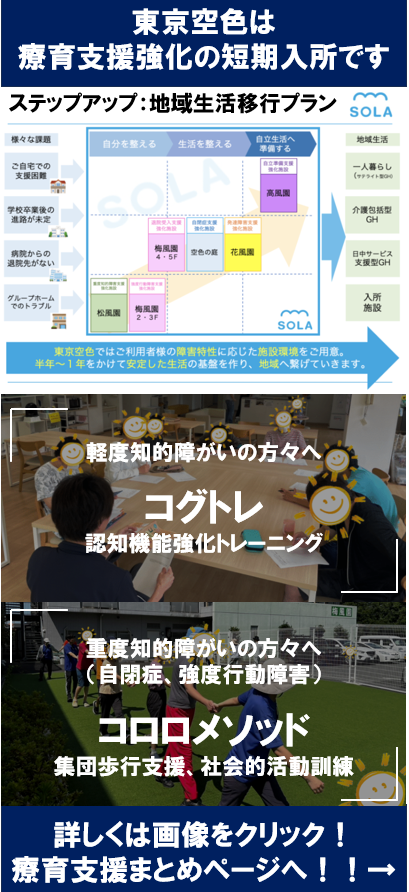

今回は、やくいっけん(←HN。約一間(やくいっけん)、背丈がそれくらい)が、コグトレに付随する認知機能評価について、ちょっとマジな感じでお届けいたします。

認知機能評価

、、、すごいワードだ、、、認知機能評価。高風園で始まったコグトレですが、やっぱり避けて通れない効果検証。コグトレでどんだけ整ったのよ?的なところをしっかりアセスメントしていきたい訳ですが、、、まずは私たちが認知機能評価についてきちんと知識をもっておかないとダメだよね、ということで、ちょっとマジな感じで調べてみました。

とはいえ、

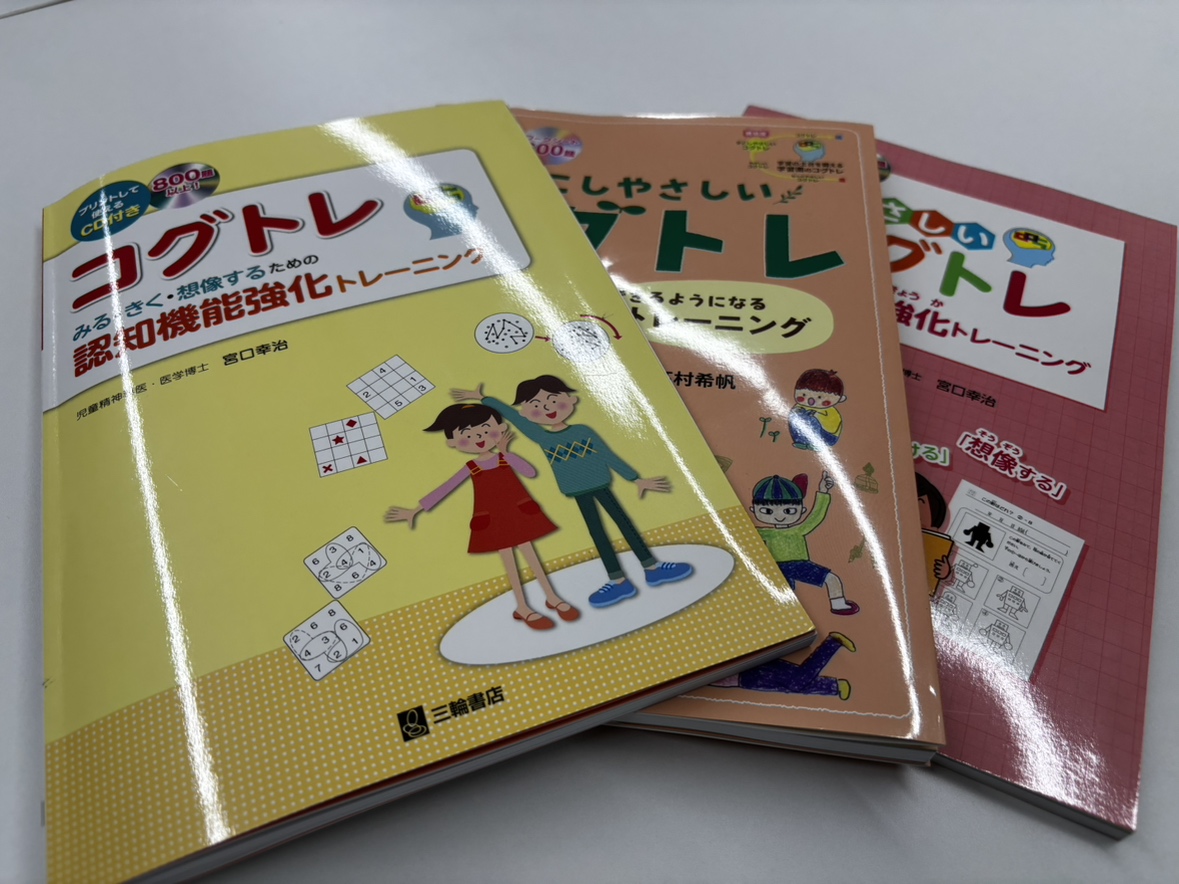

各コグトレテキストの巻末に掲載されてるので、それを参考に、以下私見も交えながらわかやりやすくまとめてみたいと思います。

目次

コグトレ専用の認知機能評価は、実は無い、、、

認知機能評価に入る前に、まず押さえておかないといけないのは、コレ一発でコグトレ的認知機能訓練を網羅して評価できるシャア専用ザクみたいなものは無いってことです。コレ、現場としてはちょっと困ったちゃん案件でして、、、コグトレ自体は素晴らしいプログラムであり実効性も高いと思うのですが、その効果検証としての体系的な何かってのが無く、いくつかの認知機能評価を組み合わせる必要があるってのが実際のところ。。

コレ、そもそも、コグトレの開発経緯がそうだから、ってことなんですが、、。

↑コチラの記事でもご紹介しましたが、コグトレは、医療少年院でのケースから開発されたトレーニングで、当時の状況を宮口先生も

宮口先生 医療少年院に勤務している時、世界中で出ている認知に関する書籍を調べました。適当なものがあれば翻訳して使えばいいとも思っていましたが、適当なものがなかったので、自分で考案することにしました。それが「コグトレ」です。

引用:https://www.shinchosha.co.jp/special/cakenokirenai/著者インタビューより

とのことで、

非行少年の皆さんに合ったトレーニングが無かったので自分で開発したってことなんす。開発経緯が自力開発、創意工夫からのスタートだったんで、それ専用の評価方法も(今のところ)存在しない訳です。

なので、

いわゆる「認知機能評価」と言えば、どうしても専門的なものになってしまって、一気にハードルが上がってしまう。それこそ、専門的な認知機能評価の対象となると、知能検査に代表される知的機能をはじめとして、実行機能、記憶、自己認知、社会生活能力等があって、さらに認知に関連した身体的検査まで含めると膨大な検査種類が存在するというラビリンス。しかも、医療機関や専門機関でないと受けられないので、手間やコスト面でなかなか難しい現実がある訳です。

以上の背景理解を踏まえ、、、

それでも、一応、コグトレテキストでは、大きく

- 家庭でもできるスクリーニング検査

- 専門的検査

の2種類が紹介されていて、家庭でも、つまり私たち医療機関の人間ではない素人さんでも簡単にチェックできる方法が紹介されてます。

ということで、以下、誰でもできる方法と専門検査の2つを分けてご紹介していこうと思います。

コグトレの認知機能評価① 誰でもできるスクリーニング検査

コグトレ認知機能評価として、まずは、誰でもできるスクリーニング検査をご紹介。

そもそも、「スクリーニング検査」とは、別名「ふるい分け検査」とも呼ばれ、「迅速に実施可能な検査や手技を用いて、無自覚の疾病または障害を暫定的に識別すること」を指します(引用:スクリーニング検査の種類と特徴からみる効果的活用方法 )。要は、簡単にできる検査でふるい分けする方法。

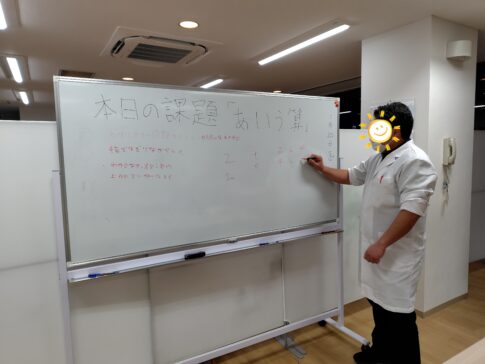

コグトレ誰でもできるぞスクリーニングには大きく2つあって、1つが「みる力」、2つ目が「きく力」です。

1) みる力

見る力は、図形の模写を通じて発達状況、つまり認知機能評価を行います。大きく、平面、立体、ハチの巣の3種類。

(1) 平面図形の模写

正方形、三角形、ひし形、星形などのお手本図形をみながら一つずつ順番に模写する方法。正方形→星形へいくほど難易度が上がる。平均的な発達過程によるスクリーニング尺度は以下。

| 正方形が描ける | 4~5歳 |

| 三角形が描ける | 5~6歳 |

| ひし形が描ける | 7~8歳 |

| 星形が描ける | 年齢基準なし |

ということで、

要は、こうした図形がうまく描けてるかどうかをチェックしながらスクリーニングする訳ですね。見るポイントは、

- 角が丸くなっていないか?

- 縦横の長さの比率が大きく違っていないか?

- 直線が曲線になっていないか?

など。これはコレで分かりやすいですよね。

(2) 立体図形の模写

続けて、もう少し年齢を上げると立体図形になります。同様に、お手本に示した立方体を模写。平均的な発達過程によるスクリーニング尺度は以下。

| 立体図形が描ける | 8~9歳 |

ということで、

確かに、奥行きがつかめないと立体図ではなく四角形が集まっているようにみえてしまう訳で、実際、高風園で支援させていただいてる利用者様でも、そうした方々はいらっしゃいます。

(3) ハチの巣の模写

これも、立体図形と同様の尺度になりますが、お手本の六角形の集合体を模写してスクリーニング。

| ハチの巣が描ける | 8~9歳 |

ということで、

これを模写するには、 六角形が集まっていることと、各辺を共有していることを理解できてることが必要で、最初は、丸い石ころのようなものが集まっているようにみえているようですが、少しずつ六角形を認識できるようになってくる訳です。

2) きく力

続けて、聞く力は、数や単語、短文の復唱を通じて発達状況、つまり認知機能評価を行います。

聞く力も、見る力と同様に平均的な尺度でスクリーニングし、発達状況、年齢感を把握・評価しようとするものです。大きく3種類。

(1) 数の復唱

ランダムに数字を1秒間隔で読み上げ、順番通りに復唱してもらう方法。数字はランダムなので、たとえば、3、8、1、6、2、等です。平均的な発達過程によるスクリーニング尺度は以下。

| 5桁が復唱できる | 6~7歳 |

| 6桁が復唱できる | 9~10歳 |

| 補足:逆唱で4桁が言える | 8~9歳 |

ということで、

コレ、大人でも結構、注意して聞いて、覚える意識をもたないとタジタジしちゃうやつ、、

(2) 単語の復唱

それぞれが関係のない単語 (たとえば、イヌ、船、月、リンゴ等)を1秒間隔で読み上げ何語まで同じ順番で正確に復唱できるかをみる方法。平均的な発達過程によるスクリーニング尺度は以下。

| 4語 | 9歳まで |

| 5語以上 | 10歳以上 |

コレも、、、大人でもちゃんとやろうとしないとかなりタジタジしちゃうやつ、、

(3) 短文の復唱

たとえば「イヌはカラスをウサギにした」, 「リンゴはバナナ味のイチゴをメロンにした」 といったような意味のない短文や、「算数の教科書を開いて16ページの3番の問題をやってください」という短文を読み上げ、復唱してもらう方法。平均的な発達過程によるスクリーニング尺度は紹介されてないのですが、どの程度まできき取れるか?によって聞く力を確かめるものです。

ということで、、

誰でもできるスクリーニング方法として、見る力、聞く力の検査方法とおおまかな尺度をご紹介してきました。正確とは言いづらい部分がありますが、それでも、まずはざっくりとご本人の発達度合いを年齢感とともに把握するために活用できるのではと思います。

コグトレの認知機能評価② 専門検査

続けて、柱の2つ目、専門検査です。コレ、、、かなりのラビリンスでして、、、福祉職やってる身でも難解ジニーさんであります。

専門検査については、大きく5つ。①知能検査、②記憶検査、③注意検査、④視覚認知検査、⑤実行機能検査、、ということで、でも、、コレって、コグトレ構成図の枠組みそのものですよね。

以下、順番にご紹介。

1) 知能検査

(1)WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth Edition)

ウィスク・フォーと呼びます。知能検査として最も代表的とされるウェクスラー式知能検査の児童用知能検査。対象年齢は5歳から16歳11カ月。全体的な知能を表す全検査IQのほか、言語理解、知覚推理、ワーキングメモリ、処理速度の4つの指標が得られます。

例えば、、、

言語理解でいうと、

- 類似:2つの言葉がどのように類似しているか

- 単語:絵や言葉の意味を答える

- 理解:日常的な問題の解決やルールなどの理解について

- 知識:一般的な知識に関する質問をする

- 語の推理:ヒントから共通の概念を特定する

といった検査が用意されていて、検査得点のほか、プロセスも得点化されてかなり詳しい分析を得ることができる。

、、、って言ってるけど、詳細は是非ご自身でお調べください。。ここではこんなのがあるんだよくらいに留めさせていただきます。以下同文。

(2)DN-CAS(Das-Naglieri Cognitive Assessment System)

ディーエヌ・キャスと呼びます。ドンキャスっていう人も?障害をもった子どもたちの認知機能を評価する検査です。

ソビエト連邦時代の心理学者アレクサンドル・ルリヤの神経心理学に関する研究と PASS 認知処理理論に基づいて作成された知能検査。ウェクスラー式知能検査とも強い相関をもちます。

4つの下位尺度である、①プランニング (planning: P)、②注意 (attention: A)、③同時処理 (simultaneous : S)、④継次処理(SuC- cessive : S)=PASS のそれぞれの値と全検査値が求められ、平均が100で1標準偏差が15となっていてわかりやすい。

(3) レーヴン色彩マトリックス検査

推理能力を測定する非言語性検査です。知能検査との相関も高く、所要時間も10分程度なので簡単に知的機能を評価できるのが特徴。ただ、、、日本版は45歳以上しか標準化されていない。。

2) 記憶検査

(1) WMS-R(Wechsler Memory Scale-Revised)

言語性記憶,、視覚性記憶、一般的記憶、注意・集中力、遅延再生といった記憶力を検査します。ウェクスラー式の記憶検査で、13の下位検査から成ります。

(2) リバーミード行動記憶検査

日常生活に類似した記憶力を検査します。 本来は認知症や脳損傷患者を対象とした検査ですが、忘れ物の多い子どもの評価にも有用。人の顔と名前を覚える、一度みた顔写真を後で思い出してもらう、一度した約束を20分後に行ってもらう、部屋の中で道順と用件を覚える等、より日常生活というか実情に近い記憶力を把握することが可能なのが特徴。

(3) RAVLT (Rey Auditory Verbal Learning Test)

言語性素材の学習能力を評価します。お互いに関連のない15個の単語を順に読み上げ, その直後に覚えているすべての単語を再生してもらう形式。 順番は問わず、同一の単語で5回繰り返し、再生できた合計正答数を得点とします。

(4) ベントン視覚記銘検査

視覚記銘力を検査します。10枚の簡単な図版を覚えて再生します。

3) 注意検査

(1) 標準注意検査法 (Clinical Assessment for Attention:CAT)

短期記憶、選択性注意、分配性注意注意の変換、注意による認知機能の制御、 持続的注意がどれくらいなのか?評価できます。7つの検査があって、、、①Span、②抹消・検出課題、③SDMT (Symbol Digit Modalities Test)、④記憶更新検査、⑤PASAT (Paced Auditory Serial Addition Test)、⑥上中下検査、⑦CPT(Con- tinuous Performance Test)から成る注意検査になります。

4) 視覚認知検査

(1) フロスティッグ視知覚発達検査

小学校低学年までの子どもの視知覚の発達検査です。①視覚と運動の協応、②図形と素地、③形の恒常性、④空間における位置、⑤空間関係の5つから成り、それぞれの知覚年齢 (perceptual age : PA)やトータルの知覚指数 (perception quotient : PQ)が算出されます。

(2) ベンダー・ゲシュタルト・テスト

視覚-運動協応や神経機能を評価する心理検査です。9つの図形を1枚の紙に模写します。協応ってことなので、要は、視覚と運動を協応させるための機能ってことで、この成熟度合いや異常を見抜ける特徴あり。 適用年齢は5歳以上。

(3) レイ複雑図形検査

言語的に表現しにくい複雑な1枚の図形を模写してもらい、またさらに直後に再生、 20~30 分後に遅延再生させる課題です。 採点基準はいくつか作成されていますが, BQSS (Bos- ton Qualitative Scoring System)がコグトレ的に推奨されてます。

5) 実行機能検査

(1)実行機能障害症候群の行動評価日本語版 (Behavioural Assessment of the Dys- executive Syndrome: BADS)

実行機能障害によって生じる日常生活上の問題を予測するための検査バッテリー。検査は、①規則変換カード検査、②行為計画検査、③鍵探し検査、④時間判断検査、⑤動物園地図検査、⑥修正6要素検査の6つの下位検査から構成されてます。平均 100、1 標準偏差 15 で標準化されてます。実生活や仕事で必要とされる実行機能を直接観察でき、障害の程度を具体的に理解しやすいものとなってます。

(2) ウィスコンシンカード分類検査

前頭葉機能の評価によく使用される検査で, 達成カテゴリ数 (categories achived : CA), ネルソン型の保続性の誤り (perseverative errors of Nelson : PEN), セットの維持困難(difficulties of maintaining set DMS) が評価値として得られます. しかし それぞれの値が具体的にどのような症状と結びつくのかがわかりにくく, またこれらの検査値が正常でも明らかに実行機能が障害されている例も報告されているようです。

(3) ハノイの塔

1本の棒に串刺しになった数枚の円盤を他の2本の棒に,あるルール(移動できるのは 1回につき1枚,小さい円盤の上には大きい円盤を載せることはできない)のもと,最小の回数で移動させる課題です。

3枚の円盤なら7回 4枚なら15回と決まっていますが、移動させる前に計画を立て、実行し、フィードバックするといった一連の作業が必要とな ります。

ということで、

柱の2つ目、専門検査でした。まー、やはりいろいろあって、、かなりのラビリンス感。大きく5つの種類、①知能検査、②記憶検査、③注意検査、④視覚認知検査、⑤実行機能検査は、コグトレ構成図の枠組みそのものでもあるってこと、改めてチェックです。

ということで、

高風園で始まったコグトレですが、避けて通れない効果検証。コグトレでどんだけ整ったのよ?的なところをしっかりアセスメントしていきたい訳ですが、、、改めて、だからといって、誰でもできるスクリーニングでは物足りないし、かといって、専門的検査をするには体制やコスト含めて難しい、、、という1周回ってきちゃいましたね的な現在地、さてどうするか。。ただ、上記を参考に今後現場でいろいろ議論しながら作っていきたいと考えてます。今後の進捗をお楽しみに!

続きはコチラで!!

最後までお読みいただきありがとうございました。

コチラの記事も是非!

ご意見・ご感想もお待ちしてます!一番下、コメント欄にお気軽にコメント記入くださいませ。内容精査の上、誹謗中傷等でなければ公開して参ります!

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

療育の可能性を追求したい方、私たちと一緒に働きませんか?

社会へつなげる支援をみんなで話し合いながら創り上げていく職場です。

つくば市の生活支援員募集:未経験でも大丈夫!待遇充実!生活支援員のお仕事ってこんなに楽しくてやりがいがあるんです♪

お気軽にお電話くださいませ♪以下フォームに入力送信でも大丈夫です。

つくば市の障がい者短期入居施設 東京空色

TEL:029-896-8081

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆