――今回は、いつもよりグッと本音で話したい

こんにちは、708です。

今日は少し近めの距離で話させてください。スマホやパソコンの画面越しで、いま見ているあなたへ。あなたにだけ届けばそれでいい、そんな気持ちで・・・。

今、どこで読んでいますか? 休憩室? 帰りの電車? もし少しうなずきながらスクロールしてくれているなら、きっと今日の話は役に立ちます。

目次

聞き取った事例(前の職場・同僚Kの話)

まず、遠い昔の職場での話です。同僚Kは現場会議で静かでした。

でも、ぼんやりではありません。ノートにカリカリ…と事実を書き、代わりの案をいくつも並べていました。言葉はゆっくり時間をかけて選びます。

残酷にも議事はスピーディーに進行していき、意見を言うタイミングを逃してしまう。

それを周りは「いつも何も言わない=考えていない」と見てしまう。あなたも、似た場面を見たことはありませんか?

ある日、強い口調の人の意見がそのまま上に届き、十分な聞き取りの前にやり方が変わりました。静かな人たちは「消極的」のラベル。

私はKのノートを見て思いました。中身はあるのに、出るルートがない。これではもったいない、と。

もう一つ、忘れられない日のことを話します。

議論の中で、声の強い職員が「今すぐ支援の方向転換をしよう!」「導線を変えれば一気に効率化」と声量と圧で押し切り、現場は分断。引き継ぎが乱れ、記録の抜けも出ました。支援ではヒヤリが増え、利用者さんの不安も上がりました。「やってんのはコッチなんだけど…。」でも言えない。言えるわけがない(汗。だって反対意見言おうもんなら顔真っ赤にして根に持つしw 当時20代だった自分や同僚たちには反論できる勇気も根拠もなかったわけです。

大ごとになる前に覚悟を決め、半ば辞めるつもりで意見して平常に戻せましたが、正直、最悪に近い結果でした。

――声が大きい=正しい、ではありません。ここははっきり言えます。

そして、ここからが今日いちばん言いたいことです。

その後、Kは落ち込みました。現場会議のあと、休憩スペースで下を向いていました。私はとなりに座りました。

「大丈夫?」と声をかけるべきだと頭では分かっていたのに、なんて声をかけて良いか正解が分からなかった。どんな言葉が助けになるのか、自信がなかった。

結局、「おつかれ」としか言えず、そのまま席を離れました。今でも悔やんでいます。あのとき必要だったのは“正しい答え”ではなく、“味方がいるよ”という合図だった、と。

だからこそ、この記事を書いています。あなたには、同じ後悔をしてほしくない。静かな人のそばに、静かな味方がいてほしいのです。

くらべない議論にする(沈黙には意味がある)

沈黙は“無”ではなく、意思。私はこう分けて考えました。

- 保つための沈黙:今の空気や関係をこわさないために、あえて言わない

- 探すための沈黙:言葉や根拠を、まだ探している最中

- 任せる沈黙:今日は別の人に任せ、全体のバランスを取る判断

- 出にくい沈黙:忙しさや雰囲気で、声が出にくい

宣言:「黙っている人を、消極的と決めつけない。沈黙も意見として扱う。」

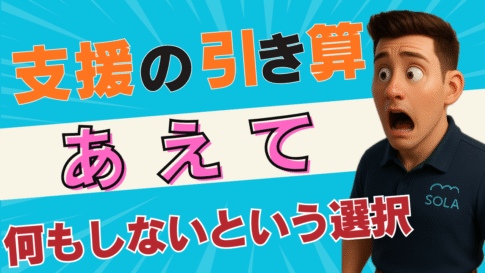

こんきょが先、声は後(「大きい声=正しい」じゃない)

- 声の大きさと正しさは別。根拠が必要です。

- 声だけで決めた案は再現しにくい。場所や人が変わると崩れます。

- 弱い声を切ると安全域がせまくなる。小さな異変に気づきにくくなります。

- 多様な意見がないと学びが止まる。改善が細ります。

福祉の仕事は、小さなサインを拾うこと。職員どうしでも、この姿勢を忘れないでいたい。あなたも、そう思いませんか?

ともに整える方法(心の師と上司の助言→いま実行中)

Before(当時)

強い主張が通り、静かな人の考えは埋もれる。会議は長い。支援の中身はぼやける。

Intervention(助言→今やっていること)

- 心の中で師と仰ぐ人物(そのうち語るかもしれません)の言葉:

「話す順番を決めよう。」『主張 → 根拠 → 現場の事実 → 代わりの案 → 影響』。順番があると、声量ではなく中身で見られる。 - 上司の言葉:

「静かな提出箱をつくろう。」— 口で言いにくい人のための意見ポスト(紙/メモ/社内チャット可)。出し先と締切をはっきり書く。- 受付:会議前日18:00締切/提出先「会議用ポスト」

- 形式:匿名・記名どちらも可/書式は「事実→考え→代わりの案→影響」

- 体制:回収役と読み上げ役は別の人(圧を避ける)

- 公開:読み上げは番号のみ。人名は出さない

- 二人から共通:

「記録を残そう。」いつ・だれの言葉で・何が決まったか。あとで見返せるように。

実務:議題ごとにタイムスタンプ(時刻)。決定の根拠は箇条書き。担当と期限も同じ行に。

After(いまここ・途中)

- 決め方が声 → 根拠へ移行中

- 話す人の偏りが減り、決まるのが早い

- 静かな人の深い考えが出てくる

- 声の強い人がいても、意見ポストの紙が支えになる(口の速さより、紙の根拠が残る)

気づき(Kへの後悔からの学び)

・正解がわからない時でも、「あなたのノート、見せてくれてありがとう」と言えたはず。

・助言がなくても、受け皿(提出箱・読み上げ・記録)を作れば、人は前に進める。

・だから私は、人を変える前に仕組みを変えることから始めるようにしています。

はじめの一歩(明日からの3ルール+司会テンプレ)

- 同じ時間で話す:一人90秒×2回。タイマーをカチッ。誰にも同じ時間。

- 根拠セットで話す:意見=事実+自分の考え+別の案。どれか欠けたらいったん保留。

- 静かな意見も正式:メモ・チャット・カードを正式な意見に。

司会のひと言テンプレ:

今日は意見ポストの紙も同じ重さで扱います。読み上げは番号のみ。時間は90秒。

「主張 → 根拠 → 現場の事実 → 代わりの案 → 影響」の順でお願いします。

あなたが司会でなくても大丈夫。最初にこの紙を用意して、机の上にそっと置くだけでも空気は変わります。反論なら議論になるけど否定するならちゃんと代替案を言わせるのは絶対必要だと思います。

力に変えるまとめ(あなたへ)

- 大きな声=正しいとは限らない。

- 言えなかったの裏に、やさしさや責任があることも多い。

- 仕組みを整えると、静かな力が動き出す。続けていこう。

次の会議、あなたが最初の“仕組み係”になってみませんか? 私も、明日の会議で同じことをやります。Kにかけられなかった言葉を、今度は仕組みで届けます。

次回予告:

「記録を“川柳”にしたら読み返されるんじゃないか説

完全に私の思いつき&遊び心の話をします。

関連リンク:

#708の部屋 #福祉 #支援 #チーム支援 #会議運営 #意見ポスト #東京空色

※このブログで使用している画像はAIで生成したものであり、実在の人物とは関係ありません。

お気軽にコメントされてください。お待ちしております!