目次

目次

- はじめに

- 「やりすぎる支援」が生む負のスパイラル

- 【事例】“待たない支援”から“不穏”につながったケース

- “しない支援”は放任ではない

- 支援者の「安心」のために、やりすぎていないか?

- まとめ:あえて“しない”ことが残す未来

- 次回予告

- 関連リンク(内部/外部)

- ハッシュタグ

- 画像に関する注意書き

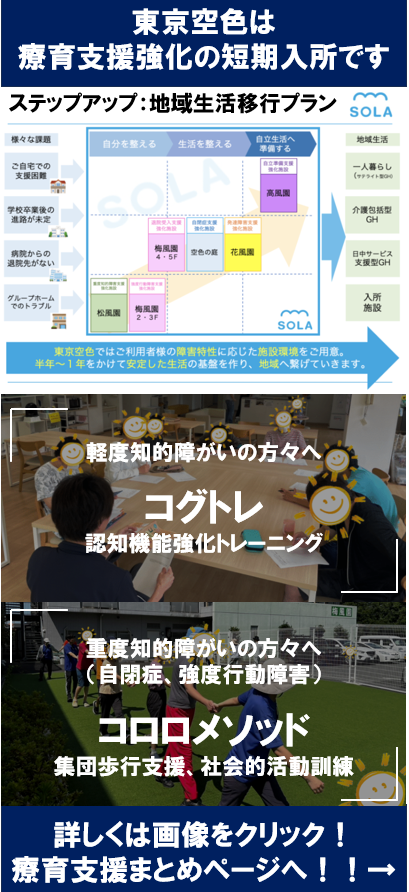

こんにちは。東京空色の708(ナオヤ)です。

前回の第4回では、本人の力を尊重し、少し待つことで行動が引き出せることをお伝えしました。今回は一見その続きですが、あえて「待つ」「やらない」という視点を深掘りします。というのも、“引き算の支援”こそ現場で非常に大切なのに、支援者が熱心であるほど見落とされやすいからです。

「やりすぎる支援」が生む負のスパイラル

支援者は真面目で誠実だからこそ、つい手を貸しすぎたり、声をかけすぎたりします。たとえば、

- 困る前に手を出す

- 動く前に誘導する

- 少し待てばできそうでも、先回りして介助する

これらは一見「優しさ」ですが、実際にはご本人から挑戦の機会を奪い、結果として自信を削いでしまいます。やがて「やってもらうのが当たり前」という学習が起こり、支援の手は重く、本人の手は軽くなる──そんな負のスパイラルが生まれます。

【事例】“待たない支援”から“不穏”につながったケース

Before(それまでは)

D様は食事の場面で、箸を持つまでに少し時間がかかる方でした。しかし職員は「時間がないから」と先に手を添えて箸を持たせ、口まで運ぶ支援を続けていました。

Intervention(介入)

ある日、職員が「今日は全部支援者がやるね」と半ば決めつけるように介助を進めました。そのとたん、D様は抵抗するように手を振り払い、声を荒げる事態に。以後しばらく「この人からの支援は受けたくない」という態度が続きました。

After(その後の変化)

方針を“あえて待つ支援”へ切り替えました。声掛けは「お箸、ここにあるよ」のみ。本人が手を伸ばすまで沈黙して見守ります。すると時間はかかっても、自分で箸を取り、最初のひと口に到達。以後、落ち着いて最後まで食べられる場面が増えていきました。

気づき・学び

- 「できない」のではなく、「準備に時間が必要」だった。

- 支援者が先に動くことが、不穏や反発を招くこともある。

- “しない勇気”が、ご本人の自立と尊厳を守る力になる。

“しない支援”は放任ではない

誤解しがちですが、「しない=放っておく」ではありません。むしろ積極的な支援設計です。

- 本人が動くまで見守る

- 環境(物の配置・導線・音・明るさ)を整えた上で待つ

- 成功したら大げさすぎず認める(過剰な称賛で次の負担を作らない)

これは、未来の選択肢を残すための設計に他なりません。

支援者の「安心」のために、やりすぎていないか?

“やってあげる”動機が、ご本人ではなく支援者の安心にあることもあります。「介助すれば確実にできる」「早く終わるからラク」──その心理は理解できますが、短期的な安心にすぎません。

本当に大切なのは、ご本人が将来どこで誰と暮らしても支援を受けられる状態に近づくこと。そのためにこそ、引き算の支援が必要です。

まとめ:あえて“しない”ことが残す未来

- 支援のしすぎは、自立の芽をつぶす。

- 不穏や反発は、やりすぎ支援のサインかもしれない。

- 見守る・待つ・任せるという引き算が、本人の力を育てる。

支援者が手を引いた分だけ、ご本人の可能性は広がります。だからこそ、“あえて何もしない”ことも胸を張って選べる支援にしていきたいのです。

次回予告

第6回:黙っている“だけ”なのに、なぜ責められるのか

「声を上げた人=正義」という空気に違和感を覚えたことはありませんか?次回は、支援者同士の関係性に潜む“沈黙”の意味を掘り下げていきます。

- « 前の記事:第4回:その“優しさ”が本人を困らせてるかも?

- 次の記事:第6回:黙っている“だけ”なのに、なぜ責められるのか »

関連リンク

- 🧑💼 採用情報(内部):東京空色 採用ページ

- 🗂️ バックナンバー(内部):#708の部屋(職員コラム)

- 📘 参考(外部):厚生労働省|福祉・介護

ハッシュタグ

#708の部屋 #東京空色コラム #引き算の支援 #待つ支援 #見守る支援 #自立を支える #重度知的障害支援

※このブログに使用している画像はAIで生成しているものであり、実在する人物・団体とは関係ありません。

お気軽にコメントされてください。お待ちしております!